中国企业报集团主管主办

中国企业信息交流平台

我们似乎正面临一场“慢性崩溃”,不分地域。地球分裂成两个世界:一半人口,缺医少药,连最基础的医疗服务都得不到;另一半人口,即使是曾经被人羡慕的高福利国家,也在高成本、低效率的系统失衡中疲于应付。

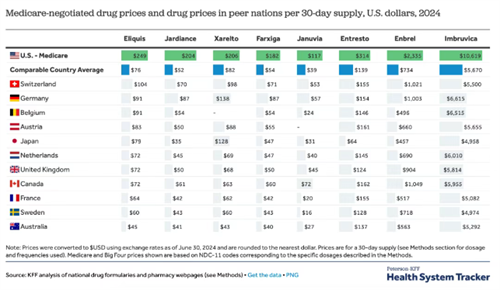

即便是自由市场的“旗手”,也逐步成为被市场反噬的患者。在美国,特朗普最近很恼火。一瓶中国研发的抗癌新药,在中国的年治疗费用不到5万元人民币,在美国却要120万元人民币,差价近25倍;一款常见的糖尿病药,在英国法国的售价大约是300元人民币,在美国却要花1300元人民币……

欧洲的免费医疗排队成灾。一个非急诊预约,动辄等数月,多则半年,等病患见到医生,也许已经差不多见到上帝的微笑了。

至于中国的医疗,在Tiktok上倒是颇让老外羡慕。然而数据道出了另一面现实:仅广东一个省的三甲医院数量,已几乎等于整个西北地区的总和;一位医生每周平均要接诊155名患者,是OECD国家平均接诊量的4.4倍。普通人看病,终究要为横亘在地理、信息和资源之间的鸿沟,一次次奔赴。

医疗,本该是让人类生存得更有质量的系统,如今却成了被仰望的高墙,浇筑出这个时代最残酷的真相——人人亚健康,个个撑极限。熬,成了跨越边界、人种、性别、民族……大多数人处理健康问题时最理性的选择。

被普通人撑起的“健康极限”

年轻人不敢请假,中产不敢生病,老人不敢添麻烦……普通人正在用“三大精神内耗”,撑出当下千疮百孔的医疗现实。

调查显示,68%的年轻人有病不敢请假。别人扶摇直上,年轻牛马们只能“扶着腰上”。

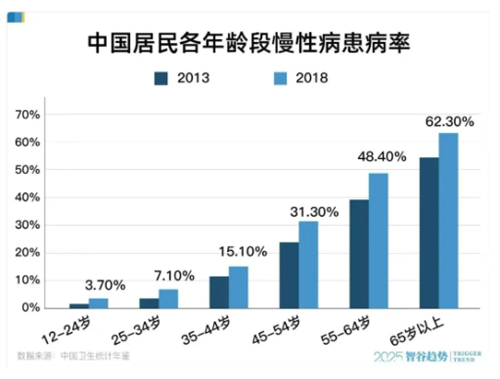

工作日难请假,周末难挂号,他们只好把希望寄托在泡枸杞、八段锦,试图用最低成本掌控超负荷的身体。他们强撑着“脆皮”体质,提前拐入慢性病车道:脂肪肝、高尿酸成了毕业三年的体检标配;腰突、脱发、肥胖、失眠全面年轻化……

同样撑得力不从心的,还有中产。都说中产背后四座山:房贷、孩子、父母、体检单。在有车有房、有稳定工作的“体面”背后,多少中产曾在脑海里反复推演生活的变数和后果?倘若房子真成了纸面财富,倘若工作不再有“铁饭碗”一说,那么一场病,可能就会压垮全家的财务结构。

纸面富贵,生活易碎。既怕小病拖成大病,又怕一查出点什么,影响工作、打乱家庭节奏。“这点小病,忍忍就好”,是中产焦虑之下的精神自保。老年人也很无奈,医院成营地,理解成壁垒。他们被慢性病反复侵袭,是医院各大门诊的排队主力。可是一旦没有子女陪同,看病就成了他们孤独面对的“迷宫”——

检查报告看不懂、药盒说明看不清、不会描述症状、记不住医生说什么……有调查显示,超过九成老年人建议医院应设置显眼的老年人专属地标,以摸清看病的线路。一次误吃药,一场延误治疗,随时可能演变成全家人的精神内耗。冷冰冰的数字背后,落在个人身上,都是100%的消耗。

其实很多健康问题并非无法诊断,而是当前的医疗资源体系尚不足以高效处理每一个诊疗需求。但硬撑的身体,跟硬撑的医疗系统,任何一方不堪重负,都将是“慢性崩溃”的开端。30年前的日本,便曾真实走到崩溃的边缘。

危中看“机”

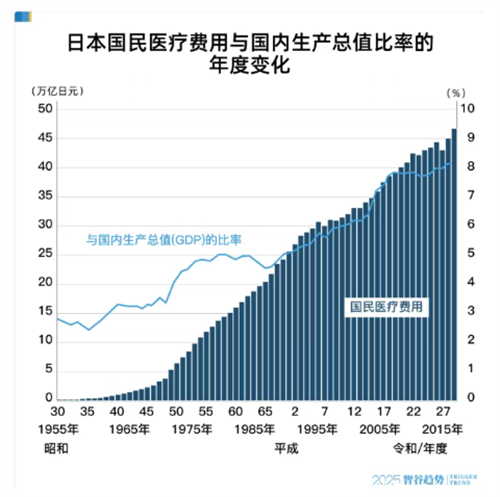

上世纪90年代的日本,经历了一场被称为“黑色医疗”的十年危机,一度引发日本社会对“医疗费亡国”的恐慌。一切的起点,是对人口老龄化速度的严重误判。日本政府在80年代认为,医疗资源已相当充足,甚至提出要削减10%的医生数量。

万万没想到,进入90年代,老龄人口加速增长,以慢病为主的老年患者数量急速攀升,医疗需求远超预期,14%的老龄患者长期占据60%的病床资源,医院几乎成了养老院。

当时日本经济增速已经放缓,医疗费用却一直高速增长。到了1995年,日本医疗支出突破27万亿日元,仅三年增长了近5万亿。

如果再不对医疗费用进行有效节制,按照其老龄化速度计算,有社会学者提出,日本财政将在十五年内破产。

日本政府不得不“削足适履”,采用强硬的控费措施,这也令日本的医疗系统陷入恶性循环——病人沦为低成本医疗的牺牲品,医药造假、医疗事故频发,医生超负荷工作,医患关系跌至冰点……

这场始于误判的危机,最终酿成医疗系统长达十年的慢性崩溃。今天的中国,面临着相似的结构性压力。3亿老龄人口,9亿亚健康群体,1亿慢病人群;人口老龄化加速、慢病年轻化提前到来,而医疗资源配置仍然高度集中。2022年,我国三级医院数量占医院总数的9.5%,却承担了全国58.4%的就诊量。

当大医院像高速,社区医疗像县道,所有人只能堵在有限的入口上。不过,与30年前的日本相比,今天的中国更早意识到结构性挑战的复杂性,也更早拥有技术路径上的备选答案。从大医院调峰,到推进分级诊疗,过去三年,整个体系都在寻找新入口和“减压阀”。

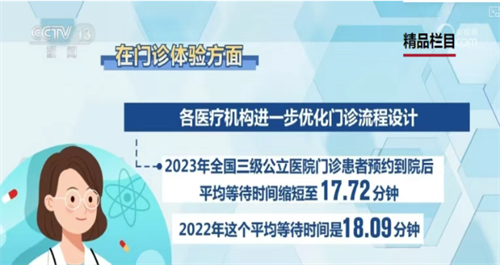

2023年,全国三级公立医院的门诊患者,平均等待时间减少至17.72分钟(2021年为20.12分钟,2022年为18.09分钟);全国急诊留观患者的平均滞留时间,在短短一年内缩短了1.81小时。

而比日本更幸运的是,我们正好赶上全球性的技术拐点——AI,究竟能在多大程度上帮全球医疗系统减压?世界经济论坛指出,按需医疗、家庭诊疗、实时解答正在成为全球趋势,在这样的背景下,慢病管理的数字化,有望减少高达30%-40%的不必要就医支出。

这是什么概念?从全球的变化来看,答案越来越清晰。

在美国,近一半人口受到慢性病困扰,而休斯顿一项研究表明,接受远程医疗服务的患者,一年内能减少6.7%的非必要就诊,而每一次避免,能为患者节省2468美元的医疗开支。(来源:世界经济论坛2023年报告)

英国国家医疗服务体系(NHS)也指出,四分之一的全科医生预约,其实完全可以在线解决。

这些数据背后,指向一个共同的趋势:医疗资源,正在“去中心化”。换句话说,要让管健康这件事,从集中在大医院,逐步流到每个人手中。现代公共医疗清楚地知道,如果能把初步判断、分诊建议、健康管理等“医疗入口”尽早放到个人手中,不仅能成为医疗系统的“减压阀”,也能帮助普通人少走弯路、少乱花钱。

对于拥有3亿老龄人口、9亿亚健康人群的中国来说,更是如此。

如果说,1949年后,我们曾经靠强制以及豪情万丈,把赤脚医生普及到了几乎每一个村落。这一套在今天已经很难重现。幸好,科学技术是第一生产力。

缓解医疗系统压力的解法,必须是让更多普通人能在AI的辅助下,对健康状态预先识别、初步判断,从而把线下医疗资源留给更有需要的人。而在全球越来越多科技巨头投入AI健康领域之际,一些AI产品,如蚂蚁集团发布的AI健康APP“AQ”,可以说是一次恰逢其时的系统补位。

我们每个人几乎都经历过这样的时刻:

· 拿着体检报告一头雾水;

· 对着药盒发愣,不知道能不能和其他药一起吃;

· 半夜胸闷头晕,在“忍一忍”和“去医院”之间纠结;

· 上网查症状,要么被虚假广告吓得惊慌失措,要么被复杂术语劝退。

42岁的张先生,是一名项目经理,刚拿到单位的年度体检报告时,上面显示血脂偏高。可即使人到中年,人生经验足够丰富,面对没有解释的报告,看不懂就是看不懂。

比起报告上用扎眼红字标注的“健康异常”提醒,张先生更在意的是,有没有人能告诉他,下一步该怎么办?信息是否可靠?

谨慎的他拍下报告,上传到AQ,很快,系统生成了解读反馈:当前指标在什么区间;是否需要进一步就医或调整饮食;潜在的健康趋势变化;针对性健康管理建议……

这让张先生对身体发出的预警信号有了清晰认知。而AQ生成的解读背后,有着医疗大模型做支撑——

它会学了包含报告、影像、药品等超万亿级tokens专业医疗语料,被上千位专业医学人士、专家训练,从而保障普通人在信息混杂的时代,能得到更准确可靠的回答。

而对于李女士来说,看病的困扰则在另一个维度上。她在肿瘤术后康复期,每次复查都有一堆问题想请教专家,但三甲号源紧张,加之看病时间局促,她不得不一次次把问题咽回肚子。

一次偶然打开AQ,她尝试和“名医AI分身”对话:那一刻我甚至有点感动,积攒许久的疑虑,终于有机会好好问清楚医生,而且上面逐字逐句回应,非常有耐心,每个回应都标注了靠谱的信息来源,很放心。

这些“医生AI分身”,是AQ基于全国近200名顶级专科医生专家的问诊思路训练而来,就像一位专业医生坐在你对面,听你说话、帮你判断。除此之外,AQ还接入全国超千家医院、百万级数量的真实医生,把诊断入口从真实的医院延伸到每一位普通人手里。

但是说到AI应用,很多老年人乍一听,“敬而远之”。在很多老人眼里,手机是复杂的,医院是遥远的,每每碰到健康问题,最先考虑的还是不要麻烦子女。

73岁的李伯最近换了高血压药,不确定能不能跟其他药一起吃。子女不在身边,自己看说明书又吃力,得知AQ支持语音提问,他试着说了一段。

几十秒后,他听懂了解释——这是他第一次,不用麻烦子女,也能判断自己的用药方案。正如《健康中国2030》提出,“个人是自己健康的第一责任人”,而对健康状态的判断力,正是每个人履行这份责任的开始。

AQ的出现,是为了让普通人在无数次对着报告发愣、对着体感犹豫、对着挂号系统手足无措时,能更准确地知道:下一步,该怎么走。

拍个照,它能读懂报告、解读药盒,甚至看懂皮肤变化;说一句“我最近头晕”,能收到像真人医生一样的追问和建议;下一步要不要去医院、应该挂哪个科,它都能给出耐心可靠的回答。

我们无法让医院在短期内多出几倍资源,而AQ所构建的,是用技术和责任,连接起普通人跟医疗系统之间长期存在的那道缝隙。不是每个人都能挂上专家号,但每个人都应该拥有更靠谱的数字医生,更高效的线下诊疗机会。

结语

真正的医疗普惠,是让每个人少生一次病、少跑一次急诊、少做一次错误决定。如今,随着AQ们的推出,健康中国2030的愿景,真正有了落地的工具。

未来,医疗系统的韧性,也将取决于普通人是否拥有更简单、更可靠、更平等的医疗入口,成为自己健康的第一责任人。

作者 | 傅斯特

相关稿件